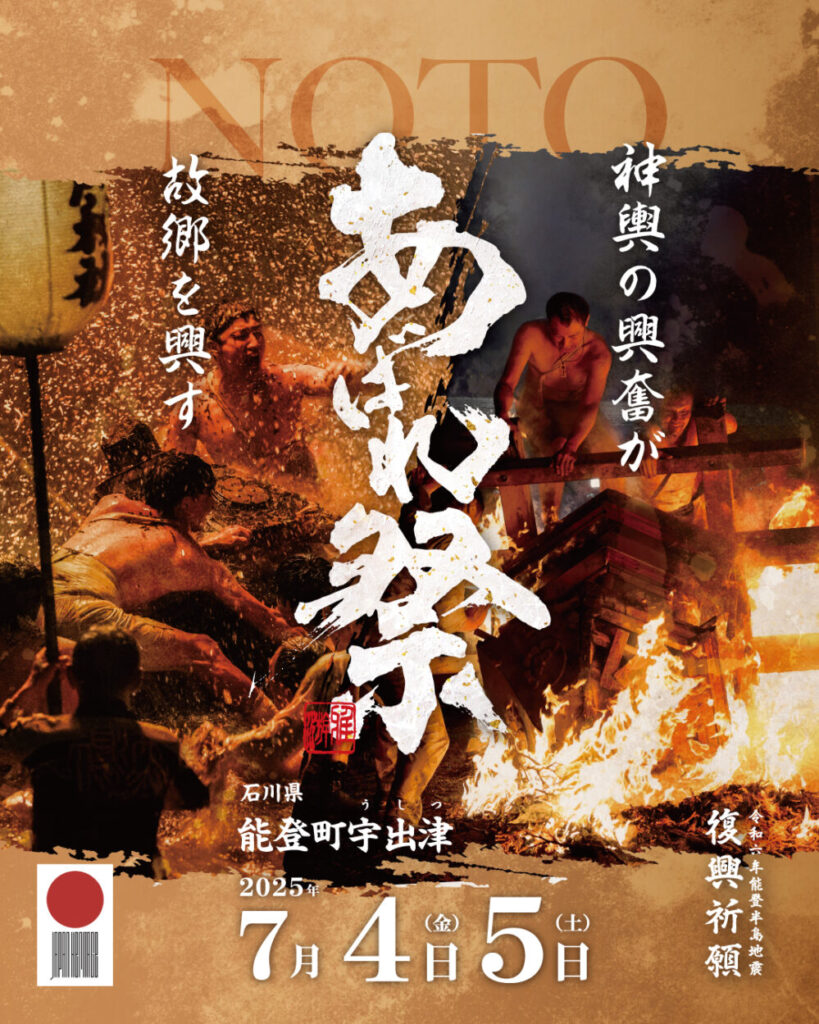

文月やあばれ祭りの大絵巻

初空や忍の浮き城彩の国

本ページにはアフィリエイト広告が掲載されています

ⓒ石川県観光連盟

能登半島には、夏を彩る数々のキリコ祭りがありますが、戦国の世の先陣争いのように、あばれ祭りが夏の祭礼の火ぶたを切ります。宇出津港は定置網の漁港としても知られていますが、やはり交易が盛んな港ほど、疫病には悩まされたようです。あばれ祭りは江戸時代初期の寛文年間に能登で流行した疫病を鎮めるために、京の祇園社(八坂神社)から牛頭天王を勧請したことから始まったそうです。江戸時代の寛文年間といえば、振袖火事といわれた明暦の大火のあとでもあり、幕府も人心の安定には苦心していたようです。大きないくさこそなくなったものの、疫病の防止は徳川治世の大きなテーマだったでしょうね。まして、宇出津は漁業に加え、北前船等の寄港の基地でもあり、疫病のリスクも高かったと思われます。いかに疫病を水際で阻止するか、あばれ祭りは半端な気持ちを許さない。人々の命がかかった祭礼の真剣さがひしひしと感じられます。

ⓒ石川県観光連盟

あばれ祭りの神輿の担ぎ手の選抜の様子を動画で見ましたが、それはかなり厳しいものでした。「祭り」というと、どこか楽しい、レクレーションの雰囲気がしますがそんなことはありません。酒垂神社と白山神社、それぞれ30人が選ばれます。幸い担ぎ手に選ばれた若者には黄色いタスキが与えられます。選ばれなかった者は、あきらめず再度列に並びます。

わたくしの勝手な解釈ですが、疫病という恐ろしい敵と戦い続けてきた人類。6世紀にはもう日本で天然痘が流行したという記録があるそうです。もう、神仏に祈るしかない。ここは人の精神力で戦うしかない。その戦いに勝つには、すべての人が力を合わせるしかない。

悲しいほどに切実な人々の覚悟が、祭りの骨格を作っているんだと思います。

ⓒ石川県観光連盟

迫力にドがつくほどのあばれ祭りには、やはり士農工商という身分の差のうっ憤を晴らすという側面はあったかと思います。それは当然のことかと思います。そうであっても、人間力で、その集合体で難局を突破したい・・・そんな思いを感じてしまいます。

禄剛崎灯台が漁船を安全に導く光なら、キリコは神様をお迎えする聖火でしょうか。夜のとばりが落ちた頃、いやさか広場は熱狂の渦になります。7メートルもの柱松明が赤々と燃え上がります。広場は太鼓が鳴り響き、お囃子もそれに負けじと最高潮!

ⓒ石川県観光連盟

最終日、存分に痛めつけられた神輿は、八坂神社へ。神輿は満身創痍、担ぎ手は精も魂も尽きているかと思います。しかし、これからが本番だというのですから、過酷な祭礼です。神社への宮入の前にもひと合戦。神輿が松明に投げ込まれ、最後の火攻めの洗礼を浴びます。火の粉は、担ぎ手はもちろん、次代を担う子供たち、観客の皆さん、すべての人に無病息災、家内安全、一年間の幸せをもたらしてくれると思います。

広告

天に舞うあばれ祭りや暴れ川

箱根の山は天下の険といわれますが、群馬県と長野県を分ける碓氷峠もかなりの難所です。「入り鉄砲と出女」とは語呂もよく、一発で関所の役割を言い当てていますね。

毎年5月には安政の遠足そのままに、様々な仮装を楽しみながらマラソンのイベントがおこなわれます。

出発点は安中城址ですが、碓氷峠の熊野神社のコースと碓氷関所までのコースがあり、ランナーの思い思いの仮装の楽しさとは裏腹に、距離といい、高低差といい、かなり日ごろの練習量が問われる、きびしいマラソン大会です。

碓氷関所は京と東国を結ぶ中山道の要衝です。そのおこりは平安時代、醍醐天皇の時代といいますから驚きです。

時は下って、小田原の役の直後に、名高い井伊直政や伊奈忠次が関所の整備に関与したそうです。

写真の妙義山は、中国の水墨画みたいにカッコよく撮れていますね。実際に妙義山はシーズンごとに表情豊かな山です。

郷土の「上毛かるた」では、"もみじに映える妙義山"と歌われていて、秋の妙義山はまさに燃えるような美しさです。登山のコースも難易度に応じて楽しむことができます。特に四つある石門巡りは人気です。

妙義山は日本三大奇勝に数えられています。山容は時に近寄りがたい険しさを見せます。天候によっては、地獄の針の山のような恐ろしい一面も見せます。

特にご高齢の方が登山を楽しまれる際は、ご自分の力よりひとつ難易度の低いコースを楽しまれた方がいいと思います。

結構、妙義山は思わぬ遭難もあるんです。

中山道の要衝の地、風光明媚ながらここでも戦国の世では激しい戦いが繰り返されてきました。

関東の覇者といわれた後北条氏も、関東の西北の防衛拠点として松井田城を築きました。尾根に築かれた堀切の遺構が、山城のテーマパークのように残されています。

天正18年(1590年)3月、北国軍が怒涛の勢いで押し寄せます。

秀吉の小田原征伐を語る際、忍城の戦いが映画「のぼうの城」のヒットもあり、わずかな兵力にも関わらず、天然の堀である沼地を武器とし、利根川や荒川の河川まで活用し、兵と民とが力を合わせた見事な籠城戦が人々の胸を打ちますが、この松井田城の戦いにおいても城兵は果敢な戦いを見せました。

大手門から本丸まで、シーンと静まり返った広大な山中に築かれた城址を歩くと、少し気持ちが引き締まります。

小舟にて一命捧げん水鏡

秀吉が天下統一の決戦、小田原の役に先立つこと8年、西国でも水攻めの戦いが行われました。毛利氏に対し織田氏への服属を求め、3万余の大軍で沼沢地に浮かぶ城を包囲した、備中高松城の戦いです。

秀吉の心中を推し量ると、数多の合戦の中でも非常に感銘の深い、武士のふるまいの美しさを敵将に見出したと同時に、自身が出世魚のように天下人への階段を駆け上がる契機になった戦いであったと思います。

信長の毛利氏攻略の指示に従い、宇喜田秀家を調略し、毛利水軍をも無力化し、秀吉は大いに気合が入っていたことと思います。ところが、沼沢地に浮かぶ高松城は頑強な抵抗を見せます。既に備中諸城が次々に落城し、ここで食い止めねば、主君の毛利氏に義が立たぬ・・・秀吉の好条件での寝返りの誘いにも耳を貸さず、「沼城」の地の利を生かし、3000ほどの兵を指揮する城主は清水宗治公でした。

秀吉による中国攻めは1582年4月に始まりました。兵力の差は大きく、宗治公は厳しい戦いを強いられながらも、秀吉に決定的な勝利を与えません。秀吉は一計を案じ、5月7日に水攻めを決意しました。工事は5月8日から19日。全長4Km。綿密に地形を調べ上げ、足守川の水を取水することに成功しました。この時、徴発した人夫に金子を与え、突貫工事を命じたといいます。

季節はまさに梅雨の時期。城を取り囲む沼沢地はみるみる水かさを増していきます。

一方、京においては6月2日、本能寺の変がおきます。早馬で疾走したと思われる密使の書状は、翌3日には秀吉の陣に到着したといいます。

諸説ありますが、この密使は毛利側の者で、秀吉の間者に捕縛されたともいわれます。

秀吉の優れているところは、戦において兵站と情報を重視し、兵糧攻めなら米を買い占め、築堤の突貫工事のためには金子を惜しまないところです。戦の前線では多数派工作に長け、調略の相手方には信長様は生きているとか、平然と偽情報を流します。

戦国の世の本音の割合は、表3割、裏7割といったところでしょうか。

本能寺の変を受け、さっそく清水宗治公と和議を結びます。

当然のことながら、信長横死の情報などおくびにも出しません。

6月3日夜には、黒田孝高と安国寺恵瓊とが和議をまとめ、宗治公の切腹と領土の割譲が決まります。毛利側が信長の死を知ったのは、秀吉の撤退の翌日、6日だったといいます。

毛利側が情報を得た時間の齟齬には、宗治公の不運を感じますが、公は淡々と切腹の儀式に臨んだと思います。

沼城の水の上に浮かぶ小舟で5千人もの家臣、親族に別れの曲の舞い納めを見せ、辞世の歌を詠み、兄弟、重臣とともに割腹しました。

自刃の後、首級なき胴体は家臣・親族による嗚咽とともに城の本丸に迎えられました。公の埋葬の際、介錯を務めた臣は公の後を追うべく、自らの首を切りました。史跡「胴塚の由来」には、“この主にしてこの臣あり”と書かれています。

宗治公の菩提寺は清鏡寺といい、嫡子清水景治が建立し、山口県光市にあります。地元の方々により大切に管理され、多くの参拝者が訪れるそうです。

公の自刃の地には妙玄寺が建立され、公を偲ぶかのように、水攻寺という愛称もつけられています。

高松城址公園では蓮の花も美しい6月に、「宗治祭」が執り行われるそうです。

今回、わたくしは初めて宗治公の辞世の歌を知りました。

”浮世をば今こそ渡れもののふの名を高松の苔に残して”

遠くから宗治公の方角に手を合わせたいと思います。

沼沢も公の血潮に浄められ四方に流れる地下の水脈