わたつみの彫りや入江の精緻さよ

尾瀬の妙残像時が経つほどに

本ページにはアフィリエイト広告が掲載されています

いよいよ夏本番ですね。今日は7月6日。日本列島はうだるような暑さですね。若いころは暑さの夏はむしろ楽しみでした。利根川の支流で桃の木川という川がありますが、その川にはサイクリングコースが整備されています。川風も気持ちよく、数時間の自転車の旅を楽しんだものです。今は、歩くのもちょっとおっくうになり、転ばないように気をつけています。もはや、見栄も外聞もありません。でも、やはり日本の夏はいいですね。

能登半島の能登町には、九十九湾という素晴らしい景勝地があります。出不精のわたくしには、動画は居ながらにして楽しめます。少々お付き合いくだされば幸いです。

九十九湾には無理やりの装飾はありません。しかし、できるだけあるがままの景観を大切にしたいという、地元の人々の気持ちが感じられます。

群馬県の上毛かるたには、「尾瀬国立公園」の美しさを詠んだ、“仙境尾瀬沼花の原”という読み札があります。尾瀬といえば、なんといっても水芭蕉ですね。それとニッコウキスゲやワタスゲなど。まさに仙境にふさわしい花の原です。

九十九湾には遊覧船が運航されていて、蓬莱島という島には仙人がすむ仙境と伝えられているそうです。内陸と海の違いはありますが、尾瀬と九十九湾の美しさを、同じ仙境という言葉で表現されているのが嬉しいです。

これは動画で教えてもらったことですが、入江の対岸には能登町の黒瓦の民家が見えるそうです。

そもそも輪島市などで、九州などから漁業の縁で定住を許された時代の名残でしょうか、黒瓦には歴史の重みを感じますよね。

遊覧船からの景観には2024年の能登半島地震や豪雨災害の爪痕も残されています。

ですが、透明度抜群の九十九湾は、同時にたくさんの入江があります。カニやエビなど、栄養豊富な環境で、魚種もたくさん生息しています。

ここでは夏から秋にかけて、特に子供さんには、楽しい企画がもりだくさんです。魚の餌付け体験や、タコやアジにじかに触れることも。最初はおっかなびっくりでも、すぐに魚とお友達みたいに。

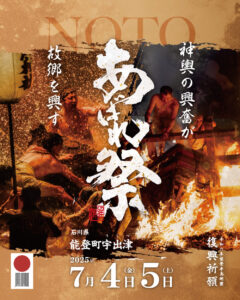

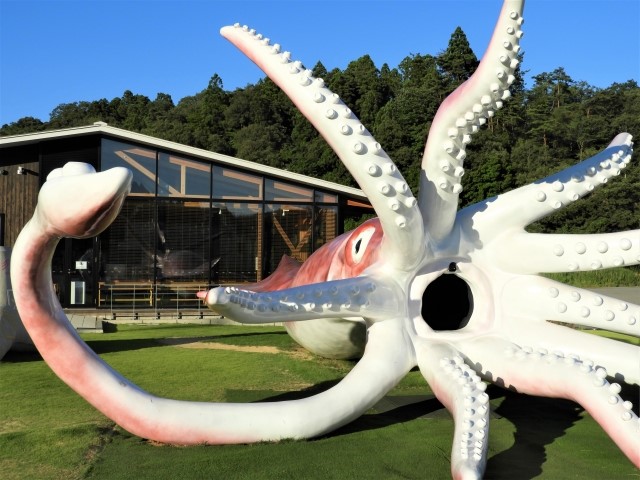

「イカの駅つくモール」では、力強く「地震からの完全復活!」と宣言し、本年4月からは遊覧船の運行も再開し、7月3日よりレストランもグランドオープンしています。

能登小木港のいか釣り漁船の歴史は古く、大正時代からといいますから、もう100年以上たつんですね。とりわけスルメイカでは、函館港、八戸港と並んで、3大漁港といわれているそうです。

巨大なモニュメントイカキングは、その名の通り、長さが13メートル、高さは4メートル、重さは5トン!すごいですね、地震の時の津波にもほとんど損傷がなかったようです。今や、復興のシンボルの存在感を放っています。

余談ではありますが、飛行機や車の構造で、モノコックボディといわれますよね。津波にもほとんどダメージを受けなかったのは、イカキングの理にかなったボディの構造も、その理由のひとつではなかったんでしょうか。まさに、不死身のイカキング、復興のモニュメントですね。

夏休み等でお時間に余裕があれば、「のと海洋ふれあいセンター」は、いわば海のミュージアム、とても内容の濃い施設です。

岩場の多い磯って、ある意味、小さな生物が生き延びるチャンスの多い場所のような気がします。天敵から身を隠すには、まっさらな砂浜より、岩場の方がいいですよね。

お魚と触れ合うことで、子供さんなりに、様々な思いをお持ち帰りになると思います。

また、こちらでは、シュノーケリングや各種貝殻からのクラフトづくり、能登の伝統産業の塩づくりなども体験できるそうです。

是非、「のと海洋ふれあいセンター」のウェブサイトもご覧ください。

広 告

待ち人や鳩待峠に鳥騒ぎ

鳩待峠は尾瀬の群馬県側の入り口です。鳩待峠なんて、すごいいい名前ですよね。その名の由来はいくつかありますが、わたくしがグッと胸に来る言い伝えがあります。尾瀬沼は既に江戸時代より福島県側の桧枝岐村方面と様々な交易がありました。厳しい寒さの中で一冬、木こりや炭焼きなどで家族と別れて尾瀬沼で作業をしていた人たちが、山鳩が鳴きはじめ春が訪れるころ、里の人々のもとにようやく帰ってくる日を待ちわびている気持ちを表したものといわれています。

尾瀬の春とはいっても、鳩待峠の標高は1,591メートルもあり、平地とは2~3ヶ月のずれがあります。峠の入り口から山ノ鼻の山小屋までは、1時間くらいのゆるい下り坂のコースですが、久しぶりに家族のもとへと帰る人たちは、逆に息せき切ってのぼったことと思います。

水芭蕉純白の苞誰がために

平地では桜前線が話題になっているころ、尾瀬の雪解けが少しずつ始まります。木道の間から水芭蕉がためらいがちに顔をのぞかせるのが、5月半ばころ。それからの2か月間はまさに地球というクリエイターによる花の世界です。

わたくしは今まで水芭蕉の花の構造がよくわからないまま、楽しんでいました。やっと、苞とガクの違いも分かった気がします。「仏炎苞」なんて、初めて知りました。確かに、仏様の背で神々しく光彩を放っている飾りにそっくりですね。水芭蕉の立ち姿を白い妖精ともいわれますが、それは花びらではなく、正体は葉。中心の花序を守る衣服のアウターと思えばいいんですね。

美しい水芭蕉を見ていると、生命の神秘も感じます。

しかし調べてみるとわたくしなどは、知らないことばかりです。水芭蕉は蜜を分泌しないため、独特の臭いで虫を誘う虫媒花なんですね。受粉後に種子は湿原の水に運ばれ、小さな沢沿いなどで発芽するんだそうです。そういえば、カラマツ林のような、尾瀬らしい湿原を縁取る美しい写真をよく見かけます。水芭蕉の花は中心にある萌黄色の部分ですが、ツキノワグマの大好物とのことです。

来春以降、尾瀬に来られる際には、マイカー規制や交通機関の乗り継ぎ、駐車場とともに、特に熊の出没など十分確かな情報をご確認ください。

車椅子頬を撫でるや尾瀬の風

右側の写真が燧ケ岳です。尾瀬沼は燧ケ岳の噴火により、沼尻川が堰き止められて形成されました。木道を歩く際、かなり足が棒みたいになるほどの疲労感に襲われると思いますが、行きも帰りも燧ケ岳と至仏山が、ふと空を見上げた時元気づけてくれます。

尾瀬はゴミ持ち帰り運動の発祥の地といわれます。

尾瀬の生態系も、鹿や熊の食害、生活排水の富栄養化など、徐々に厳しくなっています。地球温暖化という問題もありますが、ゴミを持ち帰ることは小さなことのように見えて、大きな課題の解決に向けて大事なことですよね。

環境保全とバリアフリー!

これこそは美しく沈黙を守りながら、尾瀬が訪れる人たちに問いかけている、未来に向けてのテーマのような気がします。

現在、木道は東京電力グループを中心にメンテナンスがされていますが、その総延長は65Kmといわれます。カラマツ材にて補修と交換がされています。

防腐剤も使わないため、木道の架け替えのサイクルは10年前後といわれます。

ゴミの持ち帰りをはじめ、カメラの三脚などを湿原に立てたりしないようにお願いいたします。また、木道に腰掛け何気なく湿原に足を下すと裸地化してしまいます。

昔、尾瀬に詳しい方が

「湿原をうっかり踏んだ場合、元に戻るのはうんと時間がかかる。ひと踏みウン十年だよ」

と言っていたことを思い出します。

尾瀬の美しさは、微妙なバランスの上に辛うじて成り立っています。

一期一会といいますが、木道でかわす「こんにちは」の挨拶はいいものですね。

木道の幅は50cmですが、3倍の150cmの幅の車椅子用の木道もあります。

大清水湿原に336mと距離は短いですが、さらに156m延長する計画もあるとのことです。こちらも訪れる時点での、ご確認をお願いいたします。

尾瀬をみんなで大切にして、誰でも利用していただきたいです。

分水嶺三条の滝水の絵師

山ノ鼻から竜宮分岐を経て見晴まではひたすら歩きます。

見晴はその名の通り、360度の景観を見渡せます。至仏山と燧ケ岳を結ぶ木道沿いは、尾瀬ヶ原の花々が季節ごとに姿を変えて迎えてくれます。特に7月半ばからの1カ月間は、ニッコウキスゲの群生が見事です。花の名前からすぐ連想できる、山吹色がきれいですね。個々の花は小さくても、群生する姿は短い夏を謳歌しているようです。

たまたま今、記事を書きながらニッコウキスゲの花言葉を検索してみたら

"日々新たに""心安らぐ人"とありました。

ニッコウキスゲは一日花。夕方にはしぼんでしまうんですね。そのはかなさが、一日を懸命に生きる健気さとも感じさせるんでしょうか。

また、心安らぐ人という言葉もいい得て妙ですね。わたくし自身、高嶺に置く花というより身近に置きたい花です。

見晴から三条の滝までが結構キツイです。ここには途中に平滑ノ滝もあり、尾瀬ヶ原の沢の水や雪解け水が集まり、一気に日本海へ向けて勢いよく流れ落ちます。三条の滝まで行ったのは、夏、一度だけですが、展望台からはすぐ目の前です。まさに瀑布。凄まじい音量と水量はいい思い出です。

ここは太平洋と日本海の分水界になり、ここから流下した水は只見川を経て、阿賀野川へと落ちます。

時期は限定されていますが、「魚沼から行く尾瀬ルート」として、新潟県、福島県側からも、楽しい船旅が運航されています。JR浦佐駅から路線バスにて奥只見ダムに行きますと、遊覧船が待っています。尾瀬の船着き場に向かう水と空の景観はさぞかしパノラマのような美しさではないかと想像いたします。船着き場で沼山峠行きの乗り合いバスに乗車し、65分ほどで峠の登山口に到着します。

ここからは、大江湿原が広がっており、尾瀬沼までの距離はさほどではありません。

遊覧船とバスの運航は通常10月半ばで終了となり、事前の予約が必要とされています。こちらの方面から訪れる際は、最新の情報をお確かめください。

尾瀬は日本列島のほぼ中央、天空に広がる高層湿原です。

ぜひ、多くの皆様に訪れていただければ嬉しく思います。

耳より情報 ふるなびマネー

?キャンペーンに参加し

チャージをするだけ!

たったそれだけで

おトクにマネーが貯まる

新しい決済サービスです

■チャージに利用できる決済方法

クレジットカード(5大国際ブランド Visa/MasterCard/JCB/American Express/Diners Club対応)